小社賃貸マンションの

1階にはたばこ店がありました。

たばこ店が

禁煙運動のうねりの中で

廃業したので

そこを

今時の

防音室の改装しました。

大きめでしたが

防音壁の壁が厚いので

正味3畳より少しだけ大きいお部屋になりました。

今日は

電気工事と

吸音材を天井に張る

工事をしました。

電気は

エアコン専用の配線と

照明・コンセント・換気扇の

2本です。

コンセントを

防音室内に

2カ所です。

照明は

ライティングラインです。

照明の増設が

自由にできますので

音楽家好みかと

思うんです。

それと

こんどは

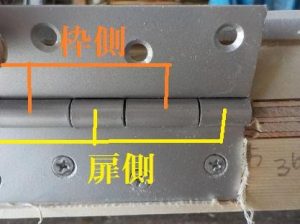

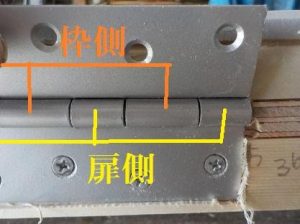

防音室に前室を

作りました。