楽器可賃貸・楽器も使える防音アパート:園田大阪杉原土地

楽器可能賃貸です。音楽を楽しみたいあなたに防音室が付いているアパートマンションです。大阪まで徒歩と電車で23分自然がある藻川のほとりです。

電話06-6491-6339〒661-0971兵庫県尼崎市瓦宮2-18-15 掲載の楽器可賃貸は杉原土地有限会社の自社物件

年中無休8:00-18:00 スマートフォンに演奏した楽曲を入れてご見学下さい

スマートフォンに演奏した楽曲を入れてご見学下さい

私は楽器は全く使えませんが

私は楽器は全く使えませんが皆様は如何ですか。

いつでもどこでも

好きな時に

楽器が使えるためには

自宅にも

防音室があればいいとは思いませんか。

そんな

限りない欲求にたいして自分のお部屋を楽器ができるお部屋にするように私は作りたいと思います。

楽器もガンガンに使えるお部屋を作るためには技術と知識が必要です。

これからひとつずつご説明します。

もっともっと防音した生ドラムも可能な防音室の作り方

防音の基本は遮音と吸音

防音には遮音と吸音があります。遮音は「音を遮ること」で音圧を遮音材で通させないことです。

吸音は「音を吸収して音を小さくさせること」で音圧が吸音材の中を通る時にそのエネルギーが減少することです。

つまり防音は遮音と吸音の組み合わせで成り立っています。

遮音

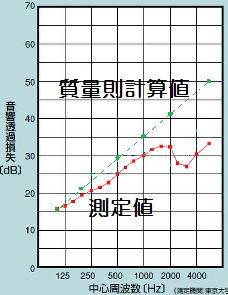

遮音は質量則という法則で重いものほど遮音性があり低周波より高周波の音の方が遮音性があります。

下の式に従えば、どんなに重いものでも低周波

例えば

1Hzくらいの音にはほとんど効果ありません。

質量則

____________________________TLo = 20 log ( f × M ) -42.5 (dB)

TLo: 透過損失(dB)

f : 周波数(Hz)

M : 構造体の密度(㎏/㎡)

TL = TLo – 10 log10 ( 0.23 × TLo ) (dB)

TL : ランダム入射透過損失(dB)

____________________________

透過損失は上記のように表されるそうです。

石膏ボード12mmをの面密度8.39kg/m2を式に当てはめると

| 周波数 Hz | 10 | 25 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |

| 計算値 TLo透過損失 Hz | -4.0 | 3.9 | 16.0 | 22.0 | 30.0 | 35.9 | 42.0 | 50.0 |

しかし実測は図の様です。

測定値のほうが低くなるのは理論通りの遮音性のが出ていないためです。

また高音側で大きな谷ができるのは

遮音材の固有板振動で共鳴するためです。

この谷をコインシンデス効果とよばれます。

要は

透過損失は、周波数と密度に比例します。

即ち

防音材が重くて、音が高音ほど防音できます。

低音域を

遮音するためには

相当重量がいるのです。

即ち遮音だけでは防音するのは不可能です。

吸音

そこで吸音の出番です。遮音が音を入れないとすれば

吸音は音を小さくするのです。

柔らかな微細なものの中を

音が通る時

微細なものを揺らすのですが

揺らすためにエネルギーを消費してしまいます。

また

音は

太鼓や共鳴箱でわかるように

反射を繰り返すことによって

増幅する性質を持っています。

例を言えば

A面から音(エネルギー量で100とします。)が出ます。

すぐ近くのB面に到着して

その50%が反射したとします。

そして

その反射した音(エネルギーは50です)が

B面に到着して

そこでまた

50%を反射すると

音は25のエネルギーです。

音の入力が同じように続くと考えると

(音の速さは毎秒300m以上ですので

小さい太鼓の中ではわずかの時間で

何百回と往復します。)

そのようなことが連続して起きると

A面とB面の間は

最初の100

次の50

次の25

次の12.5

、、、、、、、

、、、、

、

【等比級数の和】

合計して100÷(1-0.5)=200

つまり

反射率が0.5なら音エネルギーは倍に なってしまいます。

反射率が0.2なら100÷(1-0.2)=125

反射率が0.8なら100÷(1-0.8)=500

です。

即ち

反射率が小さい時

吸音率が大きい時

音エネルギーは小さくなります。

上記の例は

共鳴箱に限らず

二重壁のような閉鎖された空間でも同じです。

その結果共鳴のために音が通りやすくなります。

これを共鳴透過と言って防音にとって最悪の理屈です。

吸音材は遮音壁の間に

上記の理由で防音を効果的にするためには吸音材が必要です。

とくに一重で防音できないような場合は

壁の間には必ず吸音材を入れる必要があります。

壁の中空を

太鼓や共鳴箱にしないためには

吸音材は必須アイテムです。

遮音には

質量則と言う法則がありますが吸音には

特にありません。

実験で調べた結果

グラスウールやロックウール・綿

などのような

フワフワしたものが

効果が高い事がわかっています。

効果的な吸音材

効果的な吸音材は- 密度が高い

- 厚みがある

- 背面の空間がある

- より微細な繊維

防火や経年変化・コストパフォーマンスをあわせて考えると

グラスウールが最適です。

密度

グラスウールの密度には1m3当たりKg数で表されます。密度が高いほど中高音域の吸音率が高いことが知られています。

実用上は32K品程度がコストパフォーマンスが優れています。

厚み

厚みは厚いほど良いです。厚みが増すほど低中音域の吸音性が上がります。

背面の空間

背面の空間が多いほど低中音域の吸音性が上がります。吸音材を一部充填する時は音源側に設置すること

理論上は空間はすべて吸音材で充填するのが最善ですが出来ない場合は音源側に寄せて設置する方が吸音性能は上がります。

繊維の太さ

繊維は細いほど吸音性が上がります。細い繊維は施工時チクチクせず施工性が良いです。

小社では極細品を使っています。

効果的な防音方法

今までに述べた遮音と吸音の理論から防音アパートを作るための結論として次の

二つが導き出されます。

- 1.コンクリートや鉛の板のような相当重いものを分厚く隙間なく覆う

- 2.遮音材と吸音材を適切に使って隙間なく覆う

実用上は

2.遮音材と吸音材を適切に使って隙間なく覆う方法を

使うしかありません。

実際の防音上の原則・注意

防音は繊細な事柄です。ちょっとしたミスや何気ない工事のやり方で

性能が大きく違ってきます。

防音工事の大原則

防音工事の大原則は- 隙間を作らない

- 防音上の弱点を作らない

音エネルギーを1000分の1にするのが私の目的です。

60dBの減衰がえられます。

少しでも隙間があれば

そこは

音が通り放題ですので

1000分の1は絶対に達成できません。

防音上の注意点

注意するところは- 開口部

- 隅角部(曲がっているところ)

- 天井と壁・壁と床の接続部分

- 材料の継ぎ目

- 防音壁を重ねたところ(二重の防音壁のようなもの)

(接触しないこと

共鳴透過を起こさないこと)

特に開口部は

しっかりと隙間を作らないようにする必要があります。

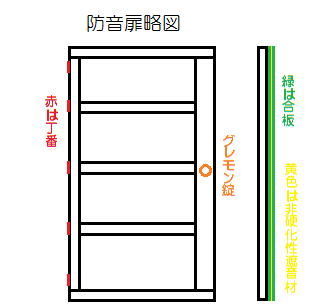

開口部のうち扉には

防音扉用の引き寄せ錠が必要です。

防音室の設置場所および目標

設置場所の概略

今から述べる防音室の作り方は木造の建物を改修することにしていますので鉄筋コンクリートのような重いものを用いることは出来ません。

木造で作ります。

防音の目標

防音室が目指しているのは音エネルギー1000分の1 60dBの減衰です。そのために2重または3重の防音室です。

もっと

必要ならば4重にすることも可能ですが設置後に4重にするのは不可能です。

3重になると3枚の防音扉の開閉は中からしかできません。

中の人が急に意識がなくなる場合に備えて窓をつけております。

窓を割って中の人の救出をして下さい。

具体的な設置場所の例示

楽器もガンガンに使える防音室を作る場所は次の三カ所です。

- 1階の床を補強して防音室を作る

- 1階の床を取り除きその中に防音室を作る

- 増築して防音室を作る

1階に防音室を作ります。

建築基準法では

住宅の載荷荷重は

1300N/m2(133kgw/m2)(大梁計算用)となっています。

これから作る防音アパートは

1.4m角で500Kgw程度ありますので

木造の建物の場合は2階にはオーバーロード(荷重越え)のため

設置できません。

1.お部屋の床を補強して防音室を作る場合

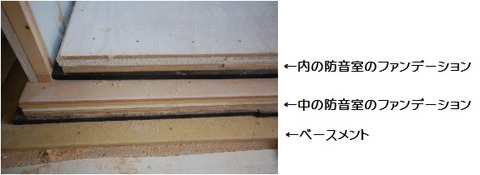

床の上に合板を敷き補強します。 写真は防音室の中の床も作ったところです。

写真は防音室の中の床も作ったところです。

2.お部屋の床を撤去して防音室を作る場合

お部屋の床を完全に撤去して作っています。 既存の床組が木造の場合は完全に撤去の上コンクリートをなるべく分厚く打設して基礎とします。

小社ではこれをベースメントと呼んでいます。

上の写真では腰までコンクリートブロックを積んでいますが床組を取り外したところに隙間が生じる場合は、

適宜重量物(コンクリートもしくはコンクリートブロック)で塞ぐ必要があります。

この中に防音室を作ります。

既存の床組が木造の場合は完全に撤去の上コンクリートをなるべく分厚く打設して基礎とします。

小社ではこれをベースメントと呼んでいます。

上の写真では腰までコンクリートブロックを積んでいますが床組を取り外したところに隙間が生じる場合は、

適宜重量物(コンクリートもしくはコンクリートブロック)で塞ぐ必要があります。

この中に防音室を作ります。

3.増築して防音室を作る場合

庭に新しい床を作ってベースメントとします。 頑丈なほど良いです。 コンクリートの床に新たにコンクリートを打ってベースメントを作る場合

床が高いので基礎の立ち上がりはない場合

コンクリートの床に新たにコンクリートを打ってベースメントを作る場合

床が高いので基礎の立ち上がりはない場合

土の庭にコンクリートを打ってコンクリートブロックで布基礎にしました。

雨が侵入しないように内側にウレタン防水をしています。

土の庭にコンクリートを打ってコンクリートブロックで布基礎にしました。

雨が侵入しないように内側にウレタン防水をしています。

防音室を作る台 ベースメントについて

何ごとも基礎が大事です。 基礎部分を私どもではベースメントと呼んでいます。 防音上ベースメントは、防音室の自重を受けるためにだけあるのではありません。 防音上重要な要素です。 音の伝搬には、- 空気伝搬

- 固体伝搬

固体伝搬を防ぐのはベースメント

防音室の防音室内で発せられた音は 防音室の壁天井床に当たってそれらを揺らします。 防音室自体の振動は外側の空気の揺れを生じさせます。 音が通過した状態です。 しかし一部の揺れは防音室が置いてある床を通じて外に漏れます。 音の力によって天井壁床揺れるとその揺れが床自体が揺れて その床が基礎や地盤を揺らし音が伝わることです。 これが固体伝搬です。固体伝搬は距離減衰・遮蔽が困難

固体伝搬は、空気伝搬と違って固体の中を伝わっていきますので 減衰しにくいものです。 固体伝搬は距離減衰・遮蔽等の効果が少ないのです。ベースメントの製作上の要点

ベースメントの要点は- 出来るだけ重いものが最良です。

- 既存の建物とは縁切りすることが大切です。

- ベースメントの近くには空洞がないこと。

ファンデーションとスーパーストラクチャー

防音のためには先で述べたように- 重いこと

- 質密なこと

- いろな特性を持つ材料を使うこと

- 遮音と吸音を合わせ持つこと

- 中空でないこと

ファンデーション

ファンデーションは上からの荷重を ベースメントに伝える必要がありますので 防音と同時に大きな力に耐えなければなりません。 防音のためには浮いているのが最善ですがそのようなことは不可能ですので 特別な構造とします。 中空ではなく種々の材料が使われ荷重・自重に耐えられ吸音材にも成り ある程度浮いた構造にもなる床構造を作る必要があります。スーパーストラクチャー

一方 スーパーストラクチャーは自重に耐えられ防音性能があることが求められます。 同じように中空ではなく種々の材料が使われ荷重・自重に耐えられ 吸音材もある構造です。ファンデーションの作り方

前述したように- 重いこと

- 質密なこと

- いろな特性を持つ材料を使うこと

- 遮音と吸音を合わせ持つこと

- 中空でないこと

軽くて板振動を生じやすいからです。

作りようによっては中空にもなってしまいます。

そこで次のような

構造を小社では採用しております。

軽くて板振動を生じやすいからです。

作りようによっては中空にもなってしまいます。

そこで次のような

構造を小社では採用しております。

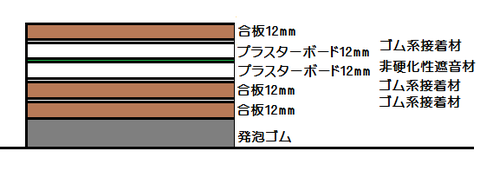

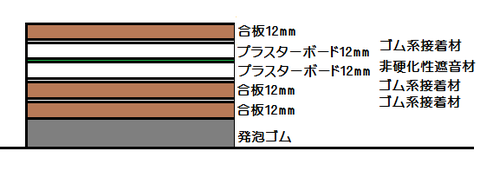

ファンデーションの模式図

ファンデーションを次のように作ります。 プラスターボードとは石膏ボードとも呼ばれています。

(普通の)石膏ボードでGB-Rと表記されるものです。

詳しくは石膏ボード工業会のホームページをご覧下さい。

重さは40kg/m2程度になります。

写真ではこんな感じです。

プラスターボードとは石膏ボードとも呼ばれています。

(普通の)石膏ボードでGB-Rと表記されるものです。

詳しくは石膏ボード工業会のホームページをご覧下さい。

重さは40kg/m2程度になります。

写真ではこんな感じです。

写真では2層になっています。

写真では2層になっています。

ファンデーションの作り方・構造

ファンデーションは板を重ねて作ります。 >

下から順に

>

下から順に

- 発泡ゴム 厚20mm

- 合板12mm

- ゴム系接着材

- 下の合板とは「互い違い」の位置に合板12mm

- ゴム系接着材

- 下の合板とは「互い違い」の位置にプラスターボード12mm

- 非硬化性接着型遮音材

- 下のプラスターボードとは「互い違い」の位置にプラスターボード12mm

- ゴム系接着材

- 下のプラスターボードとは「互い違い」に合板12mm

ファンデーションの効果

ファンデーションの効果は音を下に伝えないものにならなければなりません。 中が中空でないのでそれだけでも 防音効果があります。 防音室の床ファンデーションは中空でないしっかりしたもので 重量床衝撃音測定の時に使う方法と同じ方法です。 タイヤを落下させて騒音計で測るものです。 ビデオでは再生音が同じくらいに聞こえますが 騒音計では明らかに違います。 小さなパソコンのスピーカーでは低音が再生できていないためだとおもいます。 また聞こえる音は 高音側にですので防音しやすい音です。 (上のビデオが見えるようにウインドウメディアを有効にして下さい。) ビデオは床に直接タイヤを落下させて床に音を出す方法です。 実際の音は 防音室内で起こり それが 空気の振動として伝搬して 床に至り床を振動させるものです。 異なりますが外に伝わる時は床が揺れてそれが下のゴム板を通じて固体伝導するのです。 タイヤを落とす時に出る音の大小は空気伝搬によって運ばれる音がファンデーションに当たって それを揺らすのと近似関係にあると類推されます。 正比例ではありませんが少しは関係していると考えるのが適切かと思います。 ファンデーションが出来るとスーパーストラクチャー(上部構造;壁と天井)になります。スーパーストラクチャー

スーパーストラクチャーももちろんしっかりしているのがいいのです。 それにいろんなものを使用するのがよいです。 スーパーストラクチャーの仕様は小社では次の4つです- A仕様(2重壁仕様) 詳しくはお部屋の中に新しい防音室を作るスーパーストラクチャー壁編参照

- B仕様(非硬化性接着型遮音材使用)

- D仕様(異種PB接着型仕様)

- E仕様(在来壁補強仕様)

スーパーストラクチャー A仕様(2重壁仕様)

A仕様は別棟で建てる場合の一番外の壁です。 外壁です。 別棟で建てる場合は外壁・屋根が必要です。 暴風や地震・雨に耐えられる構造でなければなりません。 もちろんしっかりした屋根も必要です。 そのような防音アパートの外套を作ります。 それでいて防音性も必要です。 上記性能と防音性を合わせ持つ構造で製作します。A仕様の外側の壁の構造

A仕様は別棟で建てる時のいわゆる外套としての 性質を持っています。 一番外の部分で 耐風・耐震・風雨に耐える必要上 しっかり作ります。 そのため厚みが出来る関係上 それを利用して 二重壁とします。 ゴム敷きの上に土台を置きその上に作ります。 スーパーストラクチャーの 壁の部分は 小さいものでしたら隅のみ「割り材」を 数本束ねて柱とします。 壁は「桟」程度の材で 下地を作ります。 「桟」は300mmピッチ程度とします。 下地に石膏ボード2枚張りです。

石膏ボードは厚12mm

音源側に遮音シート

石膏ボード同士は、非硬化性遮音材を挟み込み

ネジで堅固に下地に取り付ける。

これを外壁の下地とします。

下地に石膏ボード2枚張りです。

石膏ボードは厚12mm

音源側に遮音シート

石膏ボード同士は、非硬化性遮音材を挟み込み

ネジで堅固に下地に取り付ける。

これを外壁の下地とします。

内側

内側

外側

この外側に適切な防湿紙を張ります。

外側

この外側に適切な防湿紙を張ります。

適切なサイディングを施す。

適切なサイディングを施す。

スーパーストラクチャーA仕様使用材料 二重壁の外の部分

土台:桧材 105×105 小さいものは90×90 極小の場合は60×60 今回は90×90 割り材;柱と同じ幅のものを割った大きさの材。 通常は三割(みつわり)・四割(よつわり)があります。 今回は 立て材は105×30を引き立てて(たて鋸で切り取り柱幅にしたもの)使用しました。 横架材は105×30です。 桟:二寸の一寸 と呼ばれる60×30 または60×27 今回使用したのは60×27です。 石膏ボード:今回使用の石膏ボードは 外壁に面していますのでシージング石膏ボード(耐水石膏ボード) を使用しています。 厚さは12.5mmスーパーストラクチャーA仕様外側の天井

今回の防音室は屋根は別にありますので屋根の機能はありません。 天井のみの機能です。 天井の外側は35mm垂木を横に渡し周りを同材で枠を作ります。 下地を作ります。 下地に壁と同様に中から順に

下地に壁と同様に中から順に

- 遮音シート

- 石膏ボード

- 非硬化性遮音材

- 石膏ボード

スーパーストラクチャー A仕様 天井の組み立て

枠を作ってプラスターボードを張ってから 前述の壁の上に載せます。 壁の上に「割り」材で枠を作るように囲います。 また 梁間方向には割り材を渡し補強します。 狭い中で外から張り込めない所ですので作ってから 載せる方法が良いと思います。 天井材を下から張り上げる方法で天井を作る方法は- 防音材は重い材料であるので下から張り上げる方法では 施工が大変なため完全な施工が難しい

- 防音材は重い材料のため下から張り上げる方法では 落下の危険性がある。

- 天井裏を出来る限り狭くして吸音材を部屋側に張ることによって 防音室の高さを確保します。

スーパーストラクチャー A仕様 壁と天井の交差部

下から入れて作る関係上中から完全に固定する方法を使っております。 壁の上端に割り材を立てて固定します。 その固定したところに天井パネルを固定します。 固定する時は隙間がないようにネジで引き寄せて固定します。 接続部分にはシリコーンシーライトをつけてからネジ止めします。 窓の詳細は

後日開口部編で

詳しく書きます。

小社では防音室には必ず窓が必要と考えています。

楽器を窓のないお部屋で長時間奏でたら

「音を楽しむ」からは遠く離れていますよね。

この上に防水性のある外壁を張る予定です。

窓の詳細は

後日開口部編で

詳しく書きます。

小社では防音室には必ず窓が必要と考えています。

楽器を窓のないお部屋で長時間奏でたら

「音を楽しむ」からは遠く離れていますよね。

この上に防水性のある外壁を張る予定です。

スーパーストラクチャー A仕様 内側壁天井

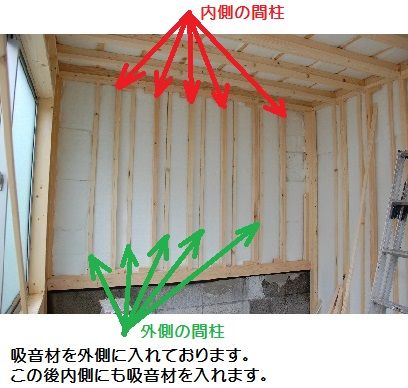

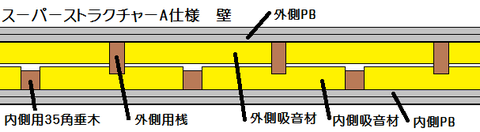

A仕様の壁は 二重壁になっています。 裏と表を張るやり方です。 しかし 裏と表を同じ下地に張ると表の振動が裏の板に直接繋がって防音には役に立ちません そこで下地を別々に作ってそれを逃れます。 内側の下地は35角垂木で作ります。スーパーストラクチャーA仕様 内側壁

前述のようにA仕様は二重壁です。 二重壁には共通間柱と千鳥間柱の方法があります。 共通間柱とは表と裏の二重壁を同じ間柱に取り付けることです。 共通間柱の方法は表の音を受けて壁が振動して それが間柱に伝わり そして裏の壁に振動が伝わってしまいます。 それに対して千鳥間柱とは間柱を千鳥に配置することです。 表用の間柱と裏用の間柱を交互に配置するのです。 断面を見ると千鳥の足跡のように右左に 間柱を配置するのです。 この様にすると外側の振動は直接は内側には伝わりません。

この様にすると外側の振動は直接は内側には伝わりません。

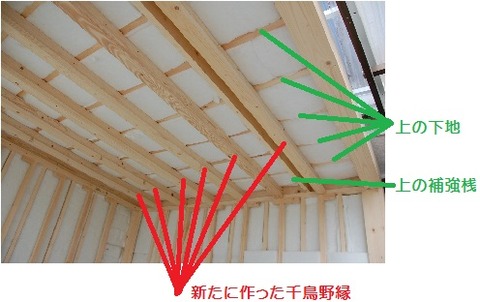

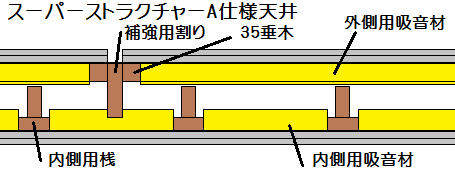

スーパーストラクチャー A仕様 内側天井

内側の天井の構造も 壁と同じです。

同じ下地を使うと音を通しやすくなるので別の下地を作ります。

壁と違って天井の自重に耐えられなければなりませんので

大きめの下地です。

また

分厚くならないように注意しなければなりません。

建築用語としては

ありませんが

便宜的に

千鳥野縁と言います。

壁と同じです。

同じ下地を使うと音を通しやすくなるので別の下地を作ります。

壁と違って天井の自重に耐えられなければなりませんので

大きめの下地です。

また

分厚くならないように注意しなければなりません。

建築用語としては

ありませんが

便宜的に

千鳥野縁と言います。

スーパーストラクチャー A仕様 内側の天井構造

野縁とは天井下地のことです。 通常は梁から吊り木と呼ばれる材で吊ります。 防音室ではそうせず野縁だけで下地とするのです。 今回の防音室はそれ程大きくないので天井全体の厚みも それ程大きくなりませんでした。 どのようになるかというと こんな状態です。

写真ではわかりませんので

こんな状態です。

写真ではわかりませんので

スーパーストラクチャーA仕様 壁の模式図

壁には桟と垂木が土台の上に立っています。 外側用と内側用の間柱です。 上から見ると千鳥の足跡のよう右左に交互に立っています。 これを千鳥間柱と言います。 図面で言えば下記のようです。

普通の間柱は裏と表の壁を支えます。

千鳥間柱とは裏と表の壁を別々の間柱で支えます。

同じ間柱で支えると壁の振動が間柱を通じてもうひとつの壁に伝わっていきます。

それを防ぐために別々の間柱を使います。

間柱の間に吸音材を「押し込み」ます。

写真で言えば

普通の間柱は裏と表の壁を支えます。

千鳥間柱とは裏と表の壁を別々の間柱で支えます。

同じ間柱で支えると壁の振動が間柱を通じてもうひとつの壁に伝わっていきます。

それを防ぐために別々の間柱を使います。

間柱の間に吸音材を「押し込み」ます。

写真で言えば

こんな感じです。

隙間は吸音材で充填します。

こんな感じです。

隙間は吸音材で充填します。

スーパーストラクチャーA仕様 天井模式図

天井下地は野縁と言います。 上の防音天井と下の防音天井を隔離するために 千鳥に野縁を配置しました。 内側から

すべて施工できるようにしてあります。

狭い所でも工事は可能です。

内側の野縁は

今回は桟で組み立て構造にしています。

接着材で作っています。

桟を組み立てずに縦に横に並べただけに比べ約2倍剛性があります。

内側から

すべて施工できるようにしてあります。

狭い所でも工事は可能です。

内側の野縁は

今回は桟で組み立て構造にしています。

接着材で作っています。

桟を組み立てずに縦に横に並べただけに比べ約2倍剛性があります。

スーパーストラクチャーA仕様 壁天井の仕上げ

石膏ボードを張った後遮音シートを張っています。 この上に吸音材を張って中の防音室を製作します。 遮音シートは小社では騒音側に取り付けております。 騒音側の方が効果があると考えております。 写真はA仕様の防音室の中にC仕様の防音室を作っているところです。

A仕様の内側に吸音材を張っていることになっていますが

実際はC仕様の防音室を作る時に挟み込んで工事をしています。

写真はA仕様の防音室の中にC仕様の防音室を作っているところです。

A仕様の内側に吸音材を張っていることになっていますが

実際はC仕様の防音室を作る時に挟み込んで工事をしています。

窓付近

窓付近

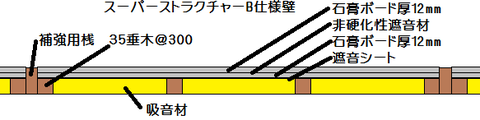

スーパーストラクチャー B仕様(非硬化性遮音材使用)

3重の防音室の場合は 真ん中の 防音室に B仕様の スーパーストラクチャーを用います。 異種材料を 多用するのが 防音に効果があります。 使用材料は スーパーストラクチャーA仕様壁と 同じです。 使い方が裏表逆になって 部屋側に 下地がきます。スーパーストラクチャー B仕様 壁

製作は

まず立て材の垂木を上下繋ぎの垂木に取り付けます。

石膏ボード厚12mmを寸法に切断して裏に遮音シートを張ってから

下地の垂木の取り付けます。

次に非硬化性遮音材を塗った後石膏ボード厚12mmの表側に

非硬化性遮音材をつけるように密着させネジ止めします。

非硬化性遮音材が

万遍なく石膏ボードに回るように

ネジ止めします。

吸音材を

万遍なく入れています。

製作は

まず立て材の垂木を上下繋ぎの垂木に取り付けます。

石膏ボード厚12mmを寸法に切断して裏に遮音シートを張ってから

下地の垂木の取り付けます。

次に非硬化性遮音材を塗った後石膏ボード厚12mmの表側に

非硬化性遮音材をつけるように密着させネジ止めします。

非硬化性遮音材が

万遍なく石膏ボードに回るように

ネジ止めします。

吸音材を

万遍なく入れています。

写真では

全部を製作したように

写っていますが

実際は

撮影側(入り口側)の壁は作っていません。

四周作ってしまうと中の防音室が

組み立てられませんので作っていません。

写真では

全部を製作したように

写っていますが

実際は

撮影側(入り口側)の壁は作っていません。

四周作ってしまうと中の防音室が

組み立てられませんので作っていません。

スーパーストラクチャーB仕様 組み立て順序

組み立て順序は

上記アニメの通りです。

順番を間違えると

組み立てられません。

またきっちり密着できなくなったり

角に穴があいたりします。

小さなお部屋の中に

もうひとつの防音室を作るためには

中から

作らなければなりません。

順序よく

組み立てないと

組み立てられないか

隙間が空いたりします。

組み立て順序は

上記アニメの通りです。

順番を間違えると

組み立てられません。

またきっちり密着できなくなったり

角に穴があいたりします。

小さなお部屋の中に

もうひとつの防音室を作るためには

中から

作らなければなりません。

順序よく

組み立てないと

組み立てられないか

隙間が空いたりします。

- 窓部分のユニットや扉部分のユニットをまず製作します。

- 窓部分は開口部が大きい場合は上部を補強します。

- 扉部分のユニットは何重にも重なった防音扉が開くように 開口部を中に行くほど大きくします。

- その他の壁ユニットを作ります。 その他の壁ユニットの幅は材料幅です。

- 窓のような上部を補強する部分では 天井材と接合が困難となりますので 接合方向を熟慮します。

- 窓ユニットを建て込む前に 窓部分に吸音材を張っておきます。

- 窓ユニットの隣の壁部分を建て込みます。

- 桟で補強して次の壁部分を建て込みます。

- 順次建て込んだ後 立て直しをした後 天井をユニットを製作します。

- ゆがみ等がありますので 天井にあわせてユニットを製作します。

- 天井ユニットを載せネジ止めします。

- 割りで補強した後順次天井ユニットを載せていきます。

- 骨組みの間に吸音材を張り込みます。

スーパーストラクチャー 窓周りの 吸音材の張り方。

防音室の内部に もうひとつの防音室を作る場合には スーパーストラクチャーの 枠組みの中だけ 吸音材を張りますが 窓・防音扉の取り付け位置には 吸音材を張ります。 その理由は- 間隔を開けないと窓を建て込み出来ない

- 間隔を開けないと扉のグレモン錠が当たる

- 共鳴透過によって窓の遮音性をが劣るのを 吸音材で補う

窓周りの吸音材を張る前

窓周りの吸音材を張る前

下側に吸音材を張って不織布をカバー

下側に吸音材を張って不織布をカバー

不織布を張ります。

不織布を張ります。

吸音材をはってから不織布でカバー

吸音材をはってから不織布でカバー

四周張って完成です

スーパーストラクチャー

窓周りの

吸音材の張り方。

前述のように張ると

四周張って完成です

スーパーストラクチャー

窓周りの

吸音材の張り方。

前述のように張ると

写真の様になります。

窓の間に

吸音材の断面が

見えるようになります。

写真の様になります。

窓の間に

吸音材の断面が

見えるようになります。

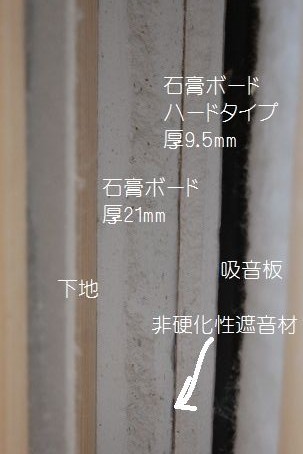

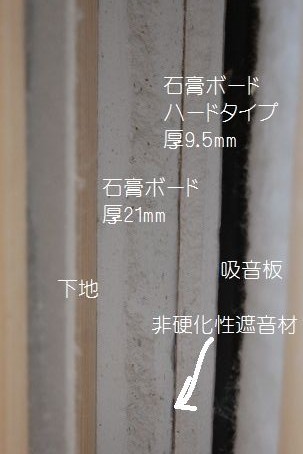

スーパーストラクチャーC仕様

壁 C仕様は

B仕様とは下地も同じです。

遮音材が

大きく異なります。

通常では使わないようなものを使います。

使うものは石膏ボードですが

C仕様は

B仕様とは下地も同じです。

遮音材が

大きく異なります。

通常では使わないようなものを使います。

使うものは石膏ボードですが

- もっと厚いもの

- 薄くてもっとも固いもの

枠を作ります。天井用のパネルです。天井の形に合わせて作ってあります。

枠を作ります。天井用のパネルです。天井の形に合わせて作ってあります。

1枚目のボード(21mm厚)を仮止めして非硬化性接着材を塗布します。

1枚目のボード(21mm厚)を仮止めして非硬化性接着材を塗布します。

2枚目(9mmスーパーハード)をネジ止めします。非硬化性遮音材が全体に回るようにネジは密に止め付けます。

(200mm程度)

2枚目(9mmスーパーハード)をネジ止めします。非硬化性遮音材が全体に回るようにネジは密に止め付けます。

(200mm程度)

パネル内側

パネル内側

著しく性能の違う石膏ボードを使いました。

著しく性能の違う石膏ボードを使いました。

異種石膏ボードの使用

異種材料を使う方法は測定値以上の防音性を発揮させるものです。厚い材料の固有振動数は低い

文献によると強化石膏ボード21mmのコインシデンス周波数は1600Hzと書かれています。 コインシデンス周波数は固有振動数のために遮音性能が劣る周波数のことですから強化石膏ボード21mmの強化振動数は1600Hzです。薄い材料の固有振動数は高い

同じように薄い材料の硬質石膏ボード9.5mmの固有振動数は3000Hzです。非硬化性遮音材で接着する質量則以上の効果

振幅や振動数の異なる2材を緩く接着すると遮音効果は大きくなるそうです。入り口ユニットの製作

何重もの小さな防音室を作る場合は入り口も同時に作ると防音室内に材料を持って入ることができなくなります。 小さな防音室を作る場合は一面だけはあとから作る必要があります。 小社では入り口ユニットをあとから作っています。 入り口のある壁面以外を作ったところです。

写真の防音室はスーパーストラクチャーA仕様+で

この中に防音室を作らないので

入り口ユニットを

製作します。

防音室の入り口ユニットを作るために

骨組みを作ります。

入り口のある壁面以外を作ったところです。

写真の防音室はスーパーストラクチャーA仕様+で

この中に防音室を作らないので

入り口ユニットを

製作します。

防音室の入り口ユニットを作るために

骨組みを作ります。

骨組みの設置場所に印を付けてます。

順番を間違えるとうまく取り付けられません。

骨組みの設置場所に印を付けてます。

順番を間違えるとうまく取り付けられません。

印はチョークラインで目立ちにくいですが

左右のねじれがないように

印をします。

ねじれがあると

防音ドアがうまく付きません。

まず枠を取り付けます。

後から取り付けにくい

部材を取り付けておきます。

防音材が4枚挟まれていますので

120mmのネジで留め付けます。

印はチョークラインで目立ちにくいですが

左右のねじれがないように

印をします。

ねじれがあると

防音ドアがうまく付きません。

まず枠を取り付けます。

後から取り付けにくい

部材を取り付けておきます。

防音材が4枚挟まれていますので

120mmのネジで留め付けます。

枠に間柱を取り付けます。

枠に間柱を取り付けます。

扉を取り付ける枠は垂直になっていることが最低条件です。

枠を作ります。

右側の大きな空間がドア用の枠です。

左側の3連の枠は一番上が吸気用換気チャンバー用取付枠

真ん中が窓

一番下が排気用換気チャンバー取付枠です。

この枠の手前側に

プラスターボードを張り込みます。

枠の間には吸音材を埋め込みます。

枠の向こう側に不織布を張ります。

扉を取り付ける枠は垂直になっていることが最低条件です。

枠を作ります。

右側の大きな空間がドア用の枠です。

左側の3連の枠は一番上が吸気用換気チャンバー用取付枠

真ん中が窓

一番下が排気用換気チャンバー取付枠です。

この枠の手前側に

プラスターボードを張り込みます。

枠の間には吸音材を埋め込みます。

枠の向こう側に不織布を張ります。

スーパーストラクチャーA仕様+ですので石膏ボード21mmをしたから順番に張っていきます。

スーパーストラクチャーA仕様+ですので石膏ボード21mmをしたから順番に張っていきます。

石膏ボードを張っていきます。

3重張りになりますので1枚目の止め付けは落ちない程度に留める。

石膏ボードを張っていきます。

3重張りになりますので1枚目の止め付けは落ちない程度に留める。

次に石膏ボードスーパーハード9mmを2重張りにします。

次に石膏ボードスーパーハード9mmを2重張りにします。

断面を見ると3重張りになります。

断面を見ると3重張りになります。

窓・ドアの枠を取り付けます

四周シールします。

窓・ドアの枠を取り付けます

四周シールします。

A仕様ですので間柱は内側用と外側用のふたつになります。

外側の下地を作ります。会わせて薄型換気チャンバーも作ります。

A仕様ですので間柱は内側用と外側用のふたつになります。

外側の下地を作ります。会わせて薄型換気チャンバーも作ります。

内壁と外枠の間に吸音用グラスウール白色の厚35mm32K品を詰め込みます。

内壁と外枠の間のグラスウールの張り込みはできるだけ隙間がないようにします。

ドアや窓まわりについては断面を不織布で覆って露出させるようにすると遮音性能が上がります。

内壁と外枠の間に吸音用グラスウール白色の厚35mm32K品を詰め込みます。

内壁と外枠の間のグラスウールの張り込みはできるだけ隙間がないようにします。

ドアや窓まわりについては断面を不織布で覆って露出させるようにすると遮音性能が上がります。

白色は35mm厚黄色は50mm厚いずれも32Kg品

隙間の幅に合わせて入れます。

耐水石膏ボードを張ります。

白色は35mm厚黄色は50mm厚いずれも32Kg品

隙間の幅に合わせて入れます。

耐水石膏ボードを張ります。

外壁に耐水石膏ボードを張ります。2枚張りです。

それ以上石膏ボードを張ると外壁化粧の窯業系サイディングを張ることができません。

外壁に耐水石膏ボードを張ります。2枚張りです。

それ以上石膏ボードを張ると外壁化粧の窯業系サイディングを張ることができません。

建具をはめ込み防水紙(白い紙のようなもの)を張ります。

窓も張っています。

建具をはめ込み防水紙(白い紙のようなもの)を張ります。

窓も張っています。

窯業系サイディングを張ります。

右側からドア 窓 上のパイプは吸気口下のパイプは排気口 左端がエアコン用貫通穴

窯業系サイディングを張ります。

右側からドア 窓 上のパイプは吸気口下のパイプは排気口 左端がエアコン用貫通穴

完成写真

ドアに防音性を高めるためキッチンパネルを張っています。

内側には合板張りです。

完成写真

ドアに防音性を高めるためキッチンパネルを張っています。

内側には合板張りです。

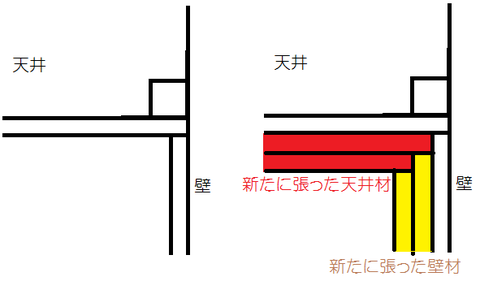

スーパーストラクチャーD仕様

既存壁を補強する方法です。 現実的で建物が小さくならずよい方法です。 しかし下地が上張りのところにあることが必要です。 既存壁を補強するのは

次のことに注意する必要があります。

既存壁を補強するのは

次のことに注意する必要があります。

- 防音材は重いので必ず下地に止める必要があります。

- 特に天井材は下地に所定の間隔で止め付ける必要があります。

- 何枚も重ねて張る場合は 下地がその重さに耐えることを確認する必要があります。

- 何枚も重ねて張ると入り隅部分の下地がなくなります。

- 天井の周りでは 下地がないことが多いので他の方法を使うこと

天井材を

壁材で

支えるというやり方です。

隙間を

作らぬように

合わせて

シールをする方法です。

天井材を

壁材で

支えるというやり方です。

隙間を

作らぬように

合わせて

シールをする方法です。

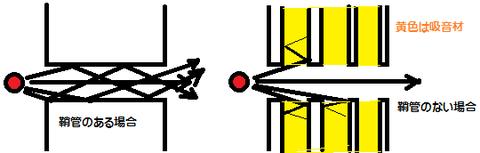

防音室の開口部

防音室の弱点は もちろん開口部です。 開口部には- 出入り口

- 窓

- 換気口

- エアコン用貫通孔

- その他の電気・火災報知器・インターネット用線・ インターホン・ガス管・水道管等々

図で示すとおり

穴に入った音は

鞘管がある場合は

管の壁に当りながら向こう側に

音が抜けていきます。

それに対して

鞘管がない場合は

伝達路が大きくなったり小さくなったりして

その上

吸音材があります。

伝達路が広がるところでは

音が拡散して小さくなります。

狭くなるところでは

音の通過を抑制します。

そして

吸音材で

音を熱エネルギーに変換してしまいます。

開口部の基本は

前述の様な

理論を用います。

開口部の内

出入り口については

次のようにすべきです。

開口部は

図で示すとおり

穴に入った音は

鞘管がある場合は

管の壁に当りながら向こう側に

音が抜けていきます。

それに対して

鞘管がない場合は

伝達路が大きくなったり小さくなったりして

その上

吸音材があります。

伝達路が広がるところでは

音が拡散して小さくなります。

狭くなるところでは

音の通過を抑制します。

そして

吸音材で

音を熱エネルギーに変換してしまいます。

開口部の基本は

前述の様な

理論を用います。

開口部の内

出入り口については

次のようにすべきです。

開口部は

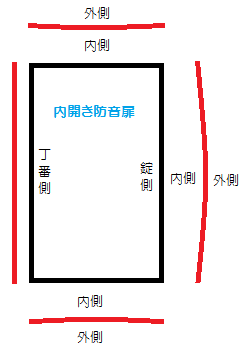

- 複数あることが必要です。

- 隙間がないことが必要です。

- 戸当たりについてはスポンジのような空虚なものでない必要があります。

- 戸と戸の間は吸音材が必要です。

内側に行くほど

段々と小さくしております。

グレモンハンドルは

右開き左開きが交互に付いております。

内側からしか

開くことができません。

小社特製防音扉の作り方

内側に行くほど

段々と小さくしております。

グレモンハンドルは

右開き左開きが交互に付いております。

内側からしか

開くことができません。

小社特製防音扉の作り方

防音扉は枠に合板を取り付ける方法です。

実際は

合板に枠を取り付ける方法です。

合板は12mmの厚みがあります。

合板に遮音シートを貼り付け

枠を取り付けます。

枠に使う木は

節の少ないものを使います。

厚みが同じになるよう

プレナーを掛けます。

丁番側は幅の細いもの

引き寄せ錠側は幅の広いものを使います。

防音扉の作り方

防音扉は枠に合板を取り付ける方法です。

実際は

合板に枠を取り付ける方法です。

合板は12mmの厚みがあります。

合板に遮音シートを貼り付け

枠を取り付けます。

枠に使う木は

節の少ないものを使います。

厚みが同じになるよう

プレナーを掛けます。

丁番側は幅の細いもの

引き寄せ錠側は幅の広いものを使います。

防音扉の作り方

防音扉は

合板に枠を取り付けたものです。

防音扉の必要な特性は

防音扉は

合板に枠を取り付けたものです。

防音扉の必要な特性は

- 扉自体に防音性があること

- 扉が建物に密着して隙間がないこと

- 防音扉は引き寄せ錠で引き寄せます。

- 防音扉は5枚吊り丁番 普通の扉は2枚多くても3枚です。

- 防音扉の枠は杉の無節を使っています。

- 防音扉は軟材の戸当たりをつけています。

- 防音扉の戸当たりは放物線状に取り付けて 扉が微妙に曲がって戸当たりと扉が密着するようにする。

- 扉の錠側に補強用アルミアングルを取り付ける。

防音扉の隙間をなくすためには引き寄せ錠が一番です。

引き寄せ錠はテコの原理と

傾斜のある受けを利用して

少しの力で大きな力で戸当たりと密着させます。

3点式のものが

最善ですが

小社では

一点引き寄せ式を使っています。

3点式と同様の

効果を得るために

戸当たりを放物線状に曲げております。

防音扉の

最も重要なものは

戸当たりです。

力が均質に扉から戸当たりに移行するように

戸当たりを

放物線状に曲げる必要があります。

防音扉の隙間をなくすためには引き寄せ錠が一番です。

引き寄せ錠はテコの原理と

傾斜のある受けを利用して

少しの力で大きな力で戸当たりと密着させます。

3点式のものが

最善ですが

小社では

一点引き寄せ式を使っています。

3点式と同様の

効果を得るために

戸当たりを放物線状に曲げております。

防音扉の

最も重要なものは

戸当たりです。

力が均質に扉から戸当たりに移行するように

戸当たりを

放物線状に曲げる必要があります。

錠が引き寄せ

戸当たりの密着させるのです。

戸当たりの付け方

もう少し詳しく述べます。

戸当たりは

軟らかい木で

均一なものを使います。

大きさは

13mm×30mm程度を使います。

大きな断面では

扉に沿うように曲がりません。

小さな断面では

割れたりあるいは

隙間が空いたりします。

まず引き寄せ錠を

全閉より

少し開いた状態にします。

丁番側に

戸当たりを

ドアに当てて

押した状態で

ネジ止めします。

ネジは

最後には

10cm毎程度です。

錠が引き寄せ

戸当たりの密着させるのです。

戸当たりの付け方

もう少し詳しく述べます。

戸当たりは

軟らかい木で

均一なものを使います。

大きさは

13mm×30mm程度を使います。

大きな断面では

扉に沿うように曲がりません。

小さな断面では

割れたりあるいは

隙間が空いたりします。

まず引き寄せ錠を

全閉より

少し開いた状態にします。

丁番側に

戸当たりを

ドアに当てて

押した状態で

ネジ止めします。

ネジは

最後には

10cm毎程度です。

戸当たりの付け方

錠側の戸当たりの付け方

引き寄せ錠を全閉より少しだけ開きます。

2ないし3mm程度開きます。

引き寄せ錠が付いている付近に

戸当たりを防音ドアに押しつけ

ネジ止めします。

一旦

ドアを開き

上下の戸当たりを

ドア側に

7ないし8mm移動し固定します。

ドアを同じように

全閉より少しだけ開いて固定します。

戸当たりを

隙間が空かないように

ドアに押しつけながら

ネジで固定します。

この様にすると

戸当たりは

放物線状に曲がり

放物線状に曲がると

均質な力で

戸当たりとドアが

当たっていることを意味します。

戸当たりの付け方

錠側の戸当たりの付け方

引き寄せ錠を全閉より少しだけ開きます。

2ないし3mm程度開きます。

引き寄せ錠が付いている付近に

戸当たりを防音ドアに押しつけ

ネジ止めします。

一旦

ドアを開き

上下の戸当たりを

ドア側に

7ないし8mm移動し固定します。

ドアを同じように

全閉より少しだけ開いて固定します。

戸当たりを

隙間が空かないように

ドアに押しつけながら

ネジで固定します。

この様にすると

戸当たりは

放物線状に曲がり

放物線状に曲がると

均質な力で

戸当たりとドアが

当たっていることを意味します。